Conocí a Ricardo en el verano de 1964, en sus diecisiete años. Estudiamos juntos los dos años de Estudios Generales en una universidad limeña y la inquietud por la lectura que teníamos nos hizo coincidir en una actividad frenética de lectura y de búsqueda de libros. Estas visitas la realizábamos, sobre todo, entre las seis y las ocho de la noche y los fines de semana, porque estudiábamos mañana y tarde y yo iniciaba mi trabajo temprano en la educación pública.

Visitábamos la librerías limeñas y pronto nos hicimos amigos de los vendedores y administradores, que nos permitían leer los volúmenes a los que no podíamos acceder por su alto costo y tomar notas en nuestros cuadernos. Dos eran nuestras preferidas: Las librerías Universidad, en la calle La Colmena, o Nicolás de Piérola, y un local de la librería Studium que quedaba casi al frente de la Universidad Federico Villareal.

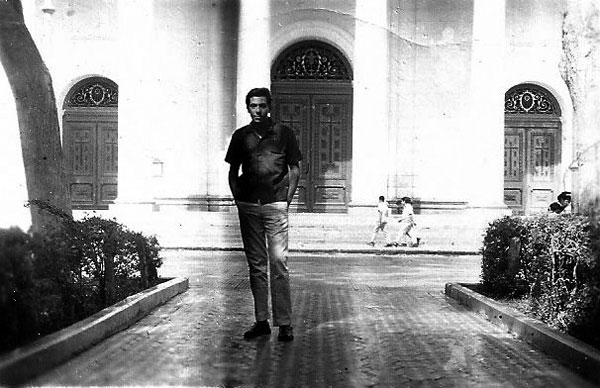

De izquierda a derecha: Ricardo Melgar y Gabriel Niezen, 1967. Foto: Archivo familiar

Pero Lima, en esos años, tenía otras pequeñas librerías que se especializaban en temas literarios y sociales. Recuerdo una en el jirón Cusco que administraba un señor ya entrado en años de apellido francés: Baudin. Le caímos en simpatía porque en nuestra primera conversación lo vinculamos con Louis Baudin. Habíamos leído el imperio Socialista de los Inkas de este autor y ese hecho nos abrió las puertas del negocio de este librero.

Al comienzo nos permitió leer en su local hasta antes del cierre. Incluso, algunas veces el salía para conseguir un refrigerio y nos dejaba a cargo del negocio y vendíamos algunos libros porque nos enseñó los códigos de precios que venían en letras. En esta suerte de trueque, todos salíamos beneficiados.

En esas visitas sin itinerario ni hora fija es que llegamos a conocer a los primeros libreros de viejo que empezaron a asentarse entre los jirones Chota y Camaná, más conocidos por las tiendas de comida y bares, uno de ellos famoso por las tertulias literarias y políticas que se producían en su interior: El Queirolo.

Merece mención aparte una librería pequeña, Nuestra América, casi al lado del Queirolo. Esa librería, que era un negocio familiar atendido por el dueño, la esposa y dos niñas que vimos crecer, era un centro neurálgico de la cultura limeña. Se especializó en textos de ciencias sociales, en literatura y pequeñas editoras y autores independientes podían vender a consignación sus obras que difícilmente eran acogidas por las grandes cadenas de librerías. Allí iban solo los conocedores, y muchos visitantes extranjeros llevaban colecciones de libros de autores peruanos.

Estos libreros de viejo eran parte de un circuito de recicladores de Lima, que recogían en las calles lo que la gente dejaba como deshecho y lo revendían en lugares de acopio. La ropa y algunos trastos iban a Tacora, el célebre mercado tumultuoso limeño, y los libros caían en las tiendas de estos libreros.

A Ricardo, que padecía de un asma incipiente, le perjudicaba el polvo de esos libros viejos, pero era más su interés por la lectura, que su preocupación por los estornudos. Así logramos nuestros primeros libros y así nació también su interés por coleccionarlos y formar nuestras bibliotecas personales, que compartíamos.

Con los textos de Ricardo teníamos especial cuidado: los dejábamos airear a la intemperie y luego les pasábamos alcohol a las tapas, por los bordes e interiores. Pronto aprendió a utilizar pañuelos como mascarillas para evitar el embate del polvo, ácaros y hongos de esos libros.

Ricardo Melgar Bao, Ica, 1963. Foto: Archivo familiar

En una de esas visitas conocimos a un librero y editor célebre, don Juan Mejía Baca, que tenía su editorial en el jirón Azángaro, muy cerca del Parque Universitario y de la vieja Casona de la Universidad de San Marcos. Don Juan, era un hombre de carácter fuerte, pero un conversador empedernido. Imagino que le llamó mucho la atención que dos mozalbetes como nosotros le iniciáramos conversación sobre temas sociales, políticos y literarios y logramos su amistad y nos sentimos privilegiados por la atención que nos dispensaba. Él nos ilustraba con su conocimiento de la realidad peruana y nos permitió conocer e interesarnos también por el trabajo de edición.

Pero por él aprendimos también a sistematizar nuestras tareas. Cuando nos hablaba de un personaje, a veces recurría a un fichero, a un diccionario, a unas referencias anotadas. Después de aprender esas técnicas de recolección de información busqué a un carpintero de mi antiguo barrio para que nos construyera ficheros. Así empezamos, y así empezó Ricardo, su labor bibliográfica en la que demostró gran concentración y perseverancia. Todo lo que leíamos era subrayado y de allí pasaba a las fichas que nos servían luego para redactar nuestras tareas universitarias. Les recuerdo que en esos años no existían las computadoras y las anotaciones se realizaban en viejas máquinas de escribir, o a mano.

Todo no es, en un investigador, inteligencia. La parte más dura es la recolección de información. Vaya si no sabíamos que la memoria es muy frágil y que se requiere de la sistematización para organizar nuestro trabajo intelectual. Estas fueron nuestras primeras lecciones aprendidas para el trabajo que emprendimos luego.

Ricardo en el Fondo Ricardo Melgar Bao, biblioteca de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2015.

En 1997 Ricardo inició la donación de su biblioteca sobre América Latina a la UACJ. Foto: Archivo familiar

He visto, por la comunicación de sus hijos Emiliano y Dahil, que Ricardo donó su biblioteca a una institución, que es algo que alguna vez también realizaré. Manejar una biblioteca de más de diez mil volúmenes, requiere de ayuda y paciencia. Nuestra tarea de profesores nos permitió vincularnos con estudiantes acuciosos que padecían de las mismas dificultades que nosotros tuvimos. Abrimos nuestras bibliotecas y ellos nos ayudaron a mantenerlas, aquí y en México para que se conviertan en bien público.

He recordado en estas breves líneas al adolescente estudioso que fue Ricardo Melgar, al amigo cercano, al hermano intelectual. Su obra queda y hablará por él, ahora que partió antes de tiempo. Nos ha legado no solo su biblioteca personal, sino su pasión para convertir la historia en tiempo presente.