Necesitamos creer. Siempre. No hablo de creencias metafísicas, ni de seres sobrenaturales, todo lo contrario: hacer nuestra vida, en la más mundana de sus acepciones, necesita dar por hecho ciertos predicados sobre la realidad, necesitamos asumir ciertas cosas. No podríamos vivir cuestionándolo todo.

Ya hace tiempo, José Ortega y Gasset[1] hacía una distinción que vale la pena recuperar aquí, para marcar el sentido del texto; él distinguía dos tipos de enunciados sobre el mundo: las ideas y las creencias. Las ideas comprenden todas aquellas afirmaciones o negaciones que son producto de nuestra actividad intelectual, o la de otros. Son aquellas cosas que podemos pensar, que podemos discutir, sobre las que cabe discusión. Algunos ejemplos podrían ser: qué es la luz, la teoría de la evolución, si hay o no lucha de clases, si el patriarcado y el capitalismo son amigos, si la explicación de la gravedad es adecuada o si las matemáticas están incompletas. Todos estos son asuntos intelectuales, susceptibles de ser pensados, interesantísimos para las discusiones en las aulas y sin ningún tipo de consecuencia real en nuestras vidas.

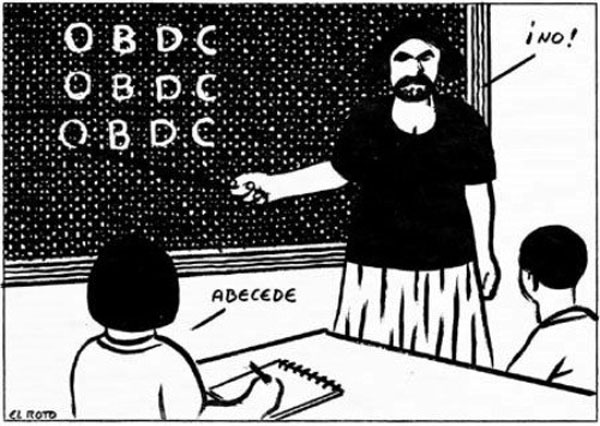

Viñeta de Andrés Rábago, El Roto (reproducida con su autorización)

Es decir, podemos vivir con una explicación “errónea”, podemos “perder la discusión” y cambiar de opinión o seguir pensando lo mismo y no pasa nada; son ideas, explicaciones sobre el mundo. Quizá alguno esté pensando que si alguien es congruente, modificar sus ideas implicaría necesariamente cambiar su conducta y su manera de estar en el mundo, y quizá eso sea cierto, pero en definitiva no es lo común. Para la mayoría de las personas, eso de actuar conforme se piensa implica un esfuerzo sobrehumano, y mucho de lo que se hace ni siquiera es resultado de una reflexión. Diría entonces, que si la persona en cuestión fuese un sabio, que ha logrado disminuir la distancia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, entonces sus pensamientos (ideas) se convertirían en “creencias”, por lo cual la descripción anterior no aplicaría. Pero repito, no es lo más común.

Sin embargo, hay otro tipo de enunciados sobre el mundo, y son difíciles de rastrear; son productos igualmente intelectuales e históricos, pero que han sido incorporados en la cultura de manera tal que no han dejado rastro. Son asuntos que asumimos, que no pensamos, es más, que no podemos ni pensar. Los creemos y con base en ellos hacemos toda nuestra vida, tomamos nuestras decisiones, y con un poco de suerte, nacemos y morimos sin jamás toparnos de frente con ninguno de ellos. Algunos ejemplos son: que el suelo nos va a sostener, que cuando comemos nos nutrimos, que nuestras piernas pueden sostenernos, que la calle frente a nuestra casa estará ahí cuando salgamos, que si nos cortamos, sangraremos. Son asuntos que asumimos; podríamos vernos en una circunstancia que nos haga cuestionarlos, pero ese cuestionamiento nos dejaría “en un mar de dudas”, nos provocaría una crisis, dado que se nos movería el suelo firme en el que hemos construido nuestra vida. Ese cambio nos obligaría a reinterpretar el presente, el futuro, y quizá también el pasado.

Nuestra sociedad aún cree en la razón. Creemos que la inteligencia existe, que es material, que es constatable, que es una y que, a partir de ella, es posible generar instituciones y políticas racionales, de manera que todo lo que quede fuera de esta racionalidad y de estas sus instituciones racionales es necesariamente inferior, pero no sólo inferior, sino perverso, indeseable y debe ser eliminado. Lo cual significa que la creencia en la razón tiene consecuencias éticas y políticas de discriminación, exclusión y eliminación.

La razón se tiene o no

Podemos discutir la idea de razón académicamente, podríamos (y quizá deberíamos) citar las definiciones de Kant; quizá algunos dirían que hay que ir a los griegos, o quizá otros más originales digan que debemos tomar a otro pensador y discutir al respecto. Otros podrían sugerir indagar en la psicología qué es la inteligencia, si hay tipos o no, y cómo funcionan. Otra aproximación podría ser desde la genética o las neurociencias; podríamos buscar definir razón, memoria o inteligencia a partir de proteínas, o enlaces, o genes, o alguna otra unidad. Todo eso sería hablar de ideas, de esas de las que uno puede hablar sin que le cambie la vida. El lector podría o no opinar como yo, y en este mundo de la tolerancia y lo políticamente correcto, tendríamos que sonreírnos y salir en paz.

Quisiera centrarme en la creencia en la razón, en la fe en ella. Esa que se muestra cuando decimos “puedes argumentar lo que sea, pero yo sé lo que pasó”; cuando se argumenta a favor de los hechos neutrales, de las verdades científicas y a-históricas. Este fenómeno sucede en nuestro mundo, en las redes sociales, en nuestras políticas públicas, en nuestras relaciones con los otros: alguna razón se impone sobre las otras. Alguien la tiene, y los otros no.

Los predicados sobre el mundo operan de forma categórica. Vivimos como si el mundo fuera unívoco, como si existiera la mejor dieta, como si existiera la mejor manera de sacar al país adelante, como si existiera una, única y buena manera de vivir. Discutimos en las redes sociales, en nuestros diferentes contextos, sobre cuál es la buena teoría, sobre quién tiene más razón. Buscamos certezas firmes, unívocas, estáticas y atemporales. Nos aterra el cambio y la incertidumbre.

Quisiera mantener este texto en el plano de las creencias, es decir, no escribir del mundo de la forma en que puede ser pensado, sino de la forma en la que lo he vivido. Dar cuenta de las creencias, como las he conocido, como las he visto operar. Hablar de creencias es siempre muy complicado, porque si son adecuadas y están funcionando, deben, por definición, sernos invisibles. Para intentar mostrar esta creencia, nuestra fe en la razón universal, voy a situarla en su institución dominante: la academia. Nuestra fe en la razón se cristaliza en nuestra fe en los expertos, en nuestra fe (menguante) en las instituciones educativas y de investigación, en nuestro apasionado uso de las falacias de autoridad, en nuestro gusto por los dieces, por los dictámenes aprobatorios, por las evaluaciones de productividad que otorgan estímulos económicos, por las medallas al final del ciclo escolar.

La escuela y la Universidad

For most professional researchers,

other people’s ideas are like

other people’s children.

Nassim Taleb

Nos forman más o menos así: lo que nos hace humanos es la inteligencia, esa es la diferencia, la particularidad y marca la superioridad humana frente al mundo. Por lo tanto, la manera máxima de realizar nuestra esencia de humanos es usando toda nuestra potencia intelectual, ser lo más listos que podamos y entonces lo habremos hecho bien.

Se trata entonces de sacar dieces, de tener buena memoria, de ser ágil y veloz, de responder exactamente a lo que se ha preguntado de la forma más cercana a aquella de nuestro evaluador. De nuevo, podríamos discutir cómo la escuela “no da cuenta de la inteligencia”, pero vemos en los hechos, en las redes sociales, cómo los padres presumen las calificaciones y los diplomas de los hijos, vemos los concursos, alabamos a los niños-genios convertidos en universitarios-genios. Es decir, si bien “en teoría” todos tenemos la experiencia de la escuela siendo reductora de nuestra humanidad, hemos conocido explicaciones teóricas que ahora se juzgan como obsoletas, de alguna manera esto no cambia que valoremos los logros académicos. Incluso si podemos aceptar que la educación actual no da cuenta de lo mejor de nuestra humanidad, que es y ha sido utilizada como mecanismo de opresión y sumisión, de todas maneras valoramos y hacemos valer nuestras credenciales. En otras palabras, tenemos la idea de que la escuela no es perfecta, pero creemos en ella.

En las universidades no sucede algo muy diferente: alguien, en una situación de poder, considera que su opinión es la mejor, que “tiene razón”. Como consecuencia, las lecturas que sus profesores le han enseñado son “las que hay que leer” (porque son las que él ha leído). Todo lo demás es accesorio, inferior, aunque sea desconocido, quizá justo porque hay una descalificación sistemática de lo desconocido. La academia está en un bucle de autores ineluctables, autores que normalmente vienen del norte simbólico del mundo. Las evaluaciones son así preguntas de esas cosas que por el azar histórico esos profesores han aprendido. Se considera deseable examinar si los alumnos son capaces de “ir más allá” de lo que se dijo en clase. Pero es un “más allá” completamente esotérico, puesto que ni el profesor mismo es capaz de imaginarlo antes de que el alumno lo realice. El problema es que va a juzgar ese ejercicio valioso de creatividad con una escala de valor académico que nunca es explícita, y que por lo tanto reproduce sistemáticamente dominaciones culturales, epistémicas, de género, étnicas, de clase.

Viñeta de Andrés Rábago, El Roto (reproducida con su autorización)

El quehacer académico está situado socioculturalmente, en todos sus actores. No es una esfera independiente de los otros juegos de poder del mundo[2]; las ideas no son independientes de su contexto de producción y en consecuencia, las validaciones o exclusiones de personas o ideas del mundo de los “expertos” no responden al valor de una idea “por ella misma” (tal cosa no existe), sino que adquieren valor por quien la dice.

Todos estos mecanismos son velados; se ocultan tras “razones”, de manera que los estudiantes, jóvenes, algunas veces temerosos e ignorantes, acaban creyendo que hay que leer los tres libros que sean importantes para el profesor que tengan enfrente. Nada más azaroso que nuestras preferencias culturales; ellas no muestran “verdad” o “razón”, sino que dan cuenta de los sitios sociohistóricos que hemos habitado. Y ese no es el problema: el problema es que creamos tener razón, el problema es que nos pongamos normativos.

De tener la razón a imponerla

El paso siguiente es que si alguien puede tener la razón, y esa se compra con credenciales universitarias, entonces puede imponerla a los otros y lo hace desde un sitio, no sólo académicamente superior, sino moralmente superior.

Hace algunos años cursaba el primer semestre de la maestría cuando una doctora aceptó hacerme el favor de leer mi avance de tesis para comentarlo en público. El día de dicho comentario, decidió decir que no podía comentarme porque “no me había entendido”; nos explicó que no me había comprendido porque yo no sabía escribir. Adornó con sugerencias morales, tales como: “yo no sé cómo llegaste a una maestría, deberías ir a tomar clases de escritura a una prepa”. Para muchos de los presentes ese día, incluida por un periodo yo misma, el problema era justo ese que ella, desde su sitio de poder, nombró y describió.

Me tomó tiempo y valor abrir sus comentarios para darme cuenta que lo que ella marcaba como “errores” eran usos filosóficos de la lengua y que hacía toda la diferencia cambiarlos (decían otra cosa que yo no quería decir). El problema podía ser resumido en una frase: ella no conocía -o no había leído, o no recordaba- a un cierto filósofo. No quisiera sugerir que ella “debía” conocer nada, ni a nadie, esa es la falacia naturalista (creer que de una descripción se sigue un deber-ser moral): ella no “debía” saber eso, pero tampoco debió haber hecho uso de violencia, de su poder de enunciación en público.

Se asume que si tienes credenciales tienes conocimientos, y que éstos tienen condición de verdad. Se asume que una verdad valida la violencia, o se justifica a sí misma. Se aplican falacias naturalistas: se cree que de un predicado “x” se sigue una acción moral, y no, pues todas las acciones implican decisiones, de las cuales es responsable el sujeto: no hay razón a-histórica, natural y todopoderosa que sostenga ninguna elección.

En el ejemplo anterior, suponiendo que la alumna tuviera errores gramaticales y ortográficos que se sostengan por lo dictado en las normas de la real academia de la lengua, eso no hace que sean errores “objetivos”. Validarlos como “errores” implica validar la institución legitimadora, en este caso se asume que la real academia tiene “razón” y “verdad” y que hay argumentos para hacerle caso. Pero incluso aceptando esas dos premisas: hubo errores gramaticales, la academia de la lengua está bien y debe ser instituida, de eso no se sigue ninguna acción moral. Es decir, no se puede concluir: debo gritarle que vuelva a la prepa porque es una vergüenza para la maestría. Pero no sólo no se sostiene esa conclusión, sino que no hay conclusión moral que se sostenga en descripciones. La moral es siempre una elección. Elegimos a qué instituciones legitimadoras les damos razón. Elegimos a quiénes hacerles caso, dado que siempre hay varias teorías. Pero más profundamente, elegimos qué hacer con lo que sabemos: imponerlo, gritarlo o callarlo.

El problema es que la idea misma de razón oculta la naturaleza electiva de la moral y hace pensar que de ciertos predicados se siguen necesariamente ciertas conclusiones. El problema de la idea de razón, además de que niega su carácter creado y sus limitaciones culturales, es que naturaliza la decisión, de forma que al final nadie es responsable de tomar decisiones, pues “las decisiones se toman solas si se tiene suficiente información”.

La meritocracia

Otra consecuencia de creer en la razón, y en sus instituciones, es creer que el poder instituido es la única forma posible de lo social. Es creer que “los más aptos” están en los sitios de poder, y han llegado ahí por sus méritos propios e individuales. Lo cual significa que detrás del poder hay razón. Los jefes siempre saben más, los padres siempre saben más, los profesores siempre saben más: el que está arriba siempre sabe más, es mejor y sus decisiones son infalibles porque están cubiertas por el abrigo de la verdad.

El problema de la meritocracia, es el de la razón metonímica que denuncia Boaventura de Sousa Santos[3]; el problema no es que no exista la razón, o que no haya argumentos, o que sea imposible cualquier tipo de conocimiento: el problema es que se toma una parte por todo, y se ocultan sus consecuencias. Se instituye así, por medio de mecanismos velados de poder una definición de razón y se confunde con verdad, con naturaleza y con bondad.

Además, se asume que todos partimos de igualdad de condiciones. No todos podemos las mismas cosas. Nuestras potencias están enmarcadas materialmente por nuestro contexto, por si tenemos que preocuparnos por comer, por nuestra seguridad, por nuestra estabilidad. Además de los marcos simbólicos, el de si nos enseñaron o no a valorar cierto tipo de conocimientos o de prácticas, y el tipo de conversaciones que se mantenían con nosotros.

Incluso las evaluaciones institucionales están inscritas en el universo simbólico de lo cultural, afectables por el acento que tengamos al hablar, las palabras que usemos, la vestimenta que portemos, el color de nuestra piel, el género con el que nos identifiquen, nuestras facciones, las escuelas a las que hemos asistido, las personas a las que conocemos, incluso nuestros apellidos. Lo que parece un puro logro personal, fruto del trabajo y el esfuerzo, ha sido conseguido con la venia de ciertos símbolos que encarnamos, o a pesar de dicha encarnación.

Se asume que el estado actual del poder es el resultado del progreso de la historia, donde tenemos el mejor de los mundos posibles, donde ha triunfado la razón y por lo tanto: los libros más vendidos son los mejores libros, los restaurantes más caros son los mejores, las mejores marcas son las más publicitadas, las más exclusivas las mejores escuelas, etc. Se relaciona esfuerzo, con razón, con mercado y con un deber-ser moral.

Ser parte del club

El conocimiento podría conceptualizarse como una serie de enunciados sobre el mundo, una serie de relaciones establecidas entre sujetos y predicados. Hay varias formas de hacer esas asociaciones y de validarlas; y como siempre sucede en las empresas humanas, hay jerarquías.

El conocimiento más reconocido y validado es el académico (en realidad incluso dentro de la academia el “científico” es más valioso, y hay de “ciencias” a CIENCIAS). Ese conocimiento privilegia lo objetivo, lo universalizable, lo inmutable, busca estabilidad y leyes, por medio de una cierta lógica.

Eventualmente, con un poco de paciencia y obediencia se puede lograr una carrera académica. Se pueden leer los libros elegidos, se puede estudiar aquello que sea interesante a través de los medios indicados y escribiendo en el lenguaje aceptado. Después de algunas lecciones (y tal vez de algunas humillaciones) quizá se reconozca que se es parte del club. Se es académico, se es investigador, se es profesor.

Viñeta de Andrés Rábago, El Roto (reproducida con su autorización)

Una vez que se comienza a ser reconocido en ese plano, parece que el esfuerzo “ha valido las penas”. Pueden felicitarte, elegirte para hablar frente a dos o tres grupos, invitar a tus artículos a revistas, etc. Se comienza a gozar de los frutos de ser experto, se deviene experto en alguna pequeña cosa y se tiene el poder, la solemnidad para hablar de esa cosa. Una vez validado como “experto”, entonces se puede hablar de cualquier cosa y la opinión será considerada igual de valiosa. La palabra adquiere valor por el estatus de quien la pronuncia y de a quién va dirigida. Por lo cual, un niño “genio” bueno para las matemáticas, está legitimado para dar opiniones sobre el gobierno (así en general), sobre el sistema educativo, y sobre todo, y sobre todos.

Se vuelve muy difícil, si no imposible, una vez que uno con sudor, lágrimas y alguna dignidad se consigue capital académico, poder denunciar el juego, señalar que se trata de un “Club de Toby”, y es importante que sea “de Toby”, porque las “Lulús” sólo son invitadas como cuota, mientras respeten el orden patriarcal. Es difícil, cuando uno goza del privilegio, aceptar que en la academia, sus integrantes suelen ser más amigos de sus amigos que de la verdad.

No nos conviene, una vez adentro, hablar de los juegos de poder, ni siquiera “por el bien del conocimiento”. Sobre todo, porque uno ha comenzado a ser legitimado. Ser crítico y denunciar sería perder la preciada calidad de “experto”. Como consecuencia, acabamos sosteniendo la creencia en la razón, en las notas, en los exámenes (más en los estandarizados) y claro, en los “expertos”. Además, asociamos a estas creencias valores morales de bondad y superioridad sostenidos en la razón.

No pretendo decir que el valor supremo de conducta en la academia deba ser la verdad; quizá sea mucho más valioso ser una buena persona y mantener los lazos sociales con nuestros amigos, colegas y familiares. El problema es colocar el valioso cuidado de los otros en el cajón de la “razón” o la “verdad”. El problema es ocultar que nos preocupa nuestra vida, mantener nuestros trabajos y nuestro sueldo, que no son poca cosa. No se trata de inmolar el presente por un futuro verdadero, sino de sostener un ejercicio de honestidad personal, afectiva, social e intelectual. Dejar de llevar piedras al castillo de la razón y de la meritocracia, y quizá comenzar la construcción de un mundo donde los lazos sociales y el cuidado se reconozcan como importantes. Donde los apegos y los afectos no sean considerados como fuentes de contaminación de nuestros espíritus racionales.

Hacia otras fes

Comenzaba el texto aclarando que no se puede no creer en nada. Es falso que podamos ser completamente autónomos en nuestra forma de vivir; también es cierto que no basta “saber” una idea para creerla, es decir, no basta tenerla en la cabeza para vivirla.

Quise mostrar aquí algunas de las consecuencias morales de creer en la razón. Sostengo que por sus consecuencias, es deseable cuestionar que la esencia humana sea ser racional lo cual es, al menos, parcial.

El problema de las creencias es que viven fuera de nuestras cabezas y de la academia. Se reproducen en nuestras acciones diarias, sin necesidad de re-pensarlas. Aun así, no todas las creencias son igual de problemáticas. El problema es que ésta en particular, la de creer en la razón, lo es porque jerarquiza la realidad, las opiniones, los conocimientos, las personas y las comunidades que lo creen. Está tan bien aceptada, tan naturalizada, que tiene legitimada la violencia. En ese sentido, es por la violencia, la discriminación y la exclusión que valdría la pena cuestionar nuestra fe en la razón, en la verdad, en el conocimiento, en la academia, en las notas y en los expertos.

Comencé refiriéndome a Ortega y Gasset, quien en ese mismo texto concluye dando algunos consejos a los niños españoles, de modo que quisiera aquí hacer una reformulación de esas palabras para la juventud mexicana:

- No hagan caso de lo que la gente opina. Al decir la gente nos referimos a una muchedumbre que nos rodea, y si ponemos atención, pronto repararemos que normalmente esa gente no puede decir por qué cree lo que cree. Busquen crear sus propias ideas, busquen ser personas autónomas.

- Consecuencia de la anterior. Procuren no contagiarse de opiniones ajenas; esta tarea es imposible, pero si alguna creencia les hace problema, si tiene consecuencias de violencia, exclusión o jerarquización, cuestiónenla. Cuestionen todo lo que puedan, no acepten que el mundo es como se los presenten.

- Si la mayoría de la gente no piensa sus creencias, sabemos entonces que la mayoría comparte ciegamente algunas. Incluso nosotros mismos. Alguien que las ha cuestionado necesariamente choca con las mayorías, y puede que en principio choque con nosotros. No desestimen lo diferente o desconocido, especialmente cuando resulte extraño, difícil, insólito o enojoso.

- En toda lucha de ideas o de sentimientos, cuando vean que de una parte combaten muchos y de otra pocos, sospechen que la razón está en estos últimos. Noblemente auxilien a los que son menos contra los que son más.[4]

Agregaría además que no hay ninguna creencia, ni idea, desinteresada, neutral u objetiva. Incluso las más loables lo son por lo que buscan, por lo que promueven o por lo que consiguen. Las valoraciones son siempre morales, sociales. Conviene preguntarnos a quién le interesa cierta idea, a quién le conviene, para qué puede servir, antes de decidir si la compartimos, si la reproducimos o no.

Se trata, sobre todo, no de dictar lo que nadie o alguien debe pensar, sino de cuestionar aquellas creencias cuyas consecuencias arrebatan el presente de muchos. Nada es simplemente cuestión de lógica: esa una onerosa falacia para ocultar las dimensiones socioculturales del conocimiento. En consecuencia, las decisiones nunca se toman solas: es una falacia naturalista usada como excusa para ser irresponsables.

[1] Ortega y Gasset, José. (1940). Ideas y creencias. Disponible en: https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/ideas-y-creencias.pdf

[2] Ver Bourdieu, Pierre. (2000). Intelectuales, Política y Poder. Argentina: EUDEBA.

[3] De Sousa Santos, Boaventura. (2013). Una Epistemología del Sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. México: Siglo XXI.

[4] Reformulación inspirada en Ortega y Gasset, José. (1940). Ideas y creencias. Disponible en: https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/ideas-y-creencias.pdf