Resumen

El presente artículo ofrece un panorama general sobre el proceso de investigación y los resultados obtenidos por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) en torno a las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por la población refugiada guatemalteca en México entre 1980 y 1985. El texto aborda las razones para ampliar el enfoque hacia esta comunidad de víctimas, la ruta metodológica seguida, las dificultades enfrentadas y el impacto en el equipo de investigación. Asimismo, incluye una síntesis de los principales hallazgos presentados en la colección Fue el Estado: 1965-1990 del Informe final del MEH.

Introducción

El 6 de octubre del 2021 se creó por decreto presidencial la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ). La CoVEHJ se integró por cinco Mecanismos:

- El Mecanismo Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas

- El Mecanismo Especial de Reparación y Compensación a Víctimas

- El Mecanismo de Impulso a la Memoria

- El Mecanismo para el Impulso a la Justicia

- El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH)

La evaluación de los cinco Mecanismos debe hacerse de forma pronta y profunda por colectivos y especialistas, ya que sus desempeños fueron muy desiguales, no obstante, en este texto nos centraremos en el último, el MEH, del que formamos parte.

Debido al decreto que regía a la CoVEHJ, así como por el mismo mandato del MEH, este tenía por objetivo “el esclarecimiento histórico de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en México durante el periodo de violencia política comprendida de 1965 a 1990”.[1] Con ello se habría una oportunidad importante, contribuir al esclarecimiento de la violencia dirigida a la organizaciones político-militares así como a sus familiares y bases de apoyo y ampliar la mirada (con el ejemplo de la Comisión de Colombia) a otras disidencias violentadas por el Estado en el periodo 1965-1990 que no habían sido del todo contempladas en procesos previos de esclarecimiento, memoria, justicia y reparación, como lo fueron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con las investigaciones para las recomendaciones 20/2001 y 30VG/2019, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero.

Las disidencias que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos contempladas por el MEH se dividieron en lo que llamamos contextos:

- Comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en el marco de la contrainsurgencia;

- Poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo.

- Habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico.

- Personas marginadas y criminalizadas.

- Integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales.

- Disidencias político partidistas.

- Movimientos urbano populares.

- Disidencias sexo genéricas.

- Disidencias religiosas.

- Periodistas.

- Personas refugiadas guatemaltecas.[2]

Con esto se perseguía el objetivo de entender la amplitud de la violencia de Estado ejercida contra una variedad de personas, grupos y comunidades en territorio mexicano, todo ello bajo la hipótesis de que el Estado mexicano de principios de la década de 1960, influenciado por la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y la figura del “enemigo interno”, adquirió las características de un Estado contrainsurgente, con elementos propios que se articularon con estrategias generalizadas de disciplinamiento social. En función de ello, el Estado violó los derechos humanos de las disidencias políticas y de toda disidencia que, por cuestionar la hegemonía del Estado y pugnar por la democratización del país, fuera identificada como un riesgo.

Imagen 1. Fotografía grupal de personas refugiadas guatemaltecas en un campamento, tomada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. AGN/SEGOB/DFS/ Caja AC 2074/4223/ Expediente 009-010-010.

Dentro de esa variedad de conjuntos de víctimas, unas de las que fueron gravemente violentadas por el Estado mexicano, en muchos casos a través del uso de tácticas contrainsurgentes, fueron las personas refugiadas guatemaltecas. Miles de personas, que entre 1979 y 1990 ingresaron al país debido a la violencia contrainsurgente desatada por el gobierno guatemalteco hacia sus comunidades, buscando eliminar las bases sociales de las guerrillas guatemaltecas, lo que las orilló a abandonar sus poblados en Guatemala e ingresar a México e instalarse en campamentos en la zona fronteriza de Chiapas.

La retórica histórica hegemónica sobre el refugio guatemalteco se instala dentro de la idea de México como un país salvaguarda y seguro para las personas asiladas y refugiadas de Centro y Sudamérica. No obstante, la evidencia documental y testimonial permite poner en duda aquella afirmación. Esto no significa que, con su llegada al país, dichas personas no hayan salvado sus vidas, sino que dentro de México también fueron espiadas, perseguidas, desaparecidas, torturadas, desplazadas y, en general, se violentaron sus derechos humanos.

El proceso de investigación

A pesar de que hay una considerable bibliografía de estudios históricos y sociológicos sobre el refugio guatemalteco, pocos han profundizado y evidenciado la violencia que sufrieron las personas refugiadas guatemaltecas en el país. Dos textos fueron cruciales para ello: de Joel Pérez Mendoza. Salimos porque nos quisieron matar. Refugio guatemalteco en Chiapas, 1981-1999 y de Fabian Campos Hernández “La Dirección Federal de Seguridad y los revolucionarios guatemaltecos, 1947-1985”.[3] Con dicha información en mente, nos dimos a la tarea de mostrar la cara violenta del Estado en contra de la población refugiada en México, buscando evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas. Para ello, se dirigió la investigación en dos ejes: el primero a través de la investigación documental realizada principalmente en cuatro archivos:

- El Archivo General de la Nación, sección Dirección Federal de Seguridad y el fondo Secretaría de la Defensa Nacional.

- El Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas.

- El Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

- La sección de Concentración de la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Estos archivos brindaron información importante en dos esferas:

- El temor que sentía el Estado mexicano por las personas refugiadas guatemaltecas al vincularlas directamente con las guerrillas de aquel país y, por lo tanto, las estrategias que implementó en su contra.

- Las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron, evidenciadas principalmente en documentación del gobierno donde se muestra a las personas espiadas y detenidas, las investigaciones realizadas y también a través de información producida por las mismas personas refugiadas y organizaciones que los acompañaban, como el Comité Cristiano de Solidaridad, donde denunciaban y narraban episodios represivos que vivían día con día en los campamentos de refugiados.

El segundo eje fue el testimonial, el cual consideramos prioritario porque era fundamental involucrar a personas que estuvieron presentes durante el refugio guatemalteco, ya sea apoyándolo o siendo víctimas durante ese proceso. Su participación, mediante testimonios y consejos, era especialmente relevante no sólo por la valiosa información que compartían, sino porque era crucial integrarlas en el proceso, en lugar de limitarse a recolectar sus testimonios y presentar los resultados tiempo después.

En este sentido, recibimos el apoyo de personas miembros del Comité Cristiano de Solidaridad, como la hermana Lucy y Miriam Gaxiola. También colaboraron quienes brindaron ayuda a las personas refugiadas en torno al Hospital de Comitán, entre ellos Roberto Gómez Alfaro, Luis Aquino Maldonado, Marcos Arana Cedeño, Agustín Salvador Argüello y María Elena Morales Rojas. Desde diversas organizaciones políticas, participaron Gustavo Raúl Zárate Vargas, de Nueva Libertad el Colorado; Angelina Andrés, Francisco Andrés Pascual, Tomás Miguel Gaspar, Juan Martín Santizo, Pedro de Pedro Hernández, Gilberto López Vázquez, Tomás Andrés Juan y, de La Gloria, Marco Aurelio Echeverría Castillo. Estas personas no solo compartieron generosamente sus historias, sino que también señalaron problemáticas actuales, muchas de ellas consecuencia directa de la violencia del pasado, así como demandas de memoria, justicia y reparación.

Parte de estas demandas se integraron en el informe en el apartado de factores de persistencia y recomendaciones, que de existir voluntad el gobierno podría implementar para mejorar las condiciones de vida de las personas ex-refugiadas. Entre estas medidas destacan el reconocimiento de estas personas como víctimas y la entrega de documentos de nacionalidad tras más de 40 años viviendo en territorio mexicano, lo que les permitiría acceder a servicios de salud estatales y a programas sociales.

Sin embargo, este trabajo no estuvo exento de dificultades. Localizar a las personas e ingresar a las comunidades resultó complejo, siendo posible únicamente a través de un proceso de confianza que llevó tiempo y fue facilitado gracias al apoyo del Dr. Luis Aquino. Otro desafío importante fue la inseguridad en la región, una problemática grave que ha empeorado rápidamente en los últimos dos años. Las comunidades cercanas a la frontera, donde residen algunas personas refugiadas, se encuentran en zonas controladas o disputadas por grupos del crimen organizado, quienes regulan el ingreso y salida de las personas. Es habitual encontrarse con retenes de migración y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como de grupos criminales, que deciden quién puede ingresar a la zona y exigen identificación plena. Además, la movilidad está restringida: quienes no habitan la zona deben limitar sus desplazamientos a antes de las 5:00 pm, ya que hacerlo después de esa hora es peligroso.

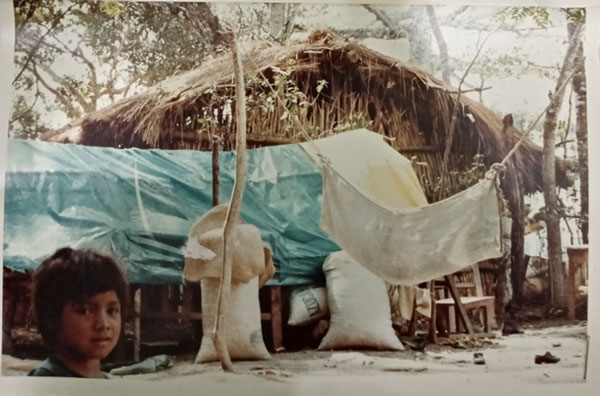

Imagen 2. Fotografía de refugiadas y niños guatemaltecos en un campamento, tomada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. AGN/SEGOB/DFS/ Caja AC 2074/4223/ Expediente 009-010-010.

Esta situación tuvo consecuencias significativas: hubo lugares inaccesibles, historias que no pudieron ser narradas y experiencias que no se integraron en el informe final. No obstante, esto refleja un continuum de violencia en la región, donde los problemas no resueltos del pasado han evolucionado en formas más graves y complejas. El “Nunca Más”, que debería ser un principio rector para las comisiones de verdad en todo el mundo, desafortunadamente no es una realidad en México. El gobierno ha ignorado las demandas de las víctimas del pasado, quienes han trazado, a través de sus exigencias de justicia y reparación, una guía para construir relaciones sociales sanas y duraderas.

Sin lugar a dudas, el proceso testimonial de esta investigación aportó resultados valiosos para los trabajos del MEH en materia de las graves violaciones a los derechos humanos de las personas refugiadas guatemaltecas. Uno de los hallazgos más importantes fue evidenciar la deuda histórica que el Estado mexicano aún tiene con miles de ex-refugiados en la región. Como investigadores del MEH, buscamos acompañar a estas personas, y ahora, tras concluir este proceso, consideramos necesario apoyar y difundir estas causas. Es fundamental que la sociedad mexicana se involucre, ya que la violencia de Estado del periodo contrainsurgente afectó directa o indirectamente a gran parte de la población. Este capítulo de nuestra historia, envuelto en un silencio opresivo, debe ser expuesto, pues muchas de las claves de la violencia actual tienen su origen en aquel periodo.

A partir de este proceso, se lograron identificar elementos clave que arrojan luz sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas refugiadas guatemaltecas. A continuación, presentamos los resultados de la investigación, que incluyen hallazgos fundamentales y propuestas concretas para atender esta deuda histórica.

Resultados de la investigación

La colección Fue el Estado: 1965-1990, en el apartado sobre refugiados guatemaltecos, aborda las graves violaciones a los derechos humanos sufridas en México durante las décadas de 1980 y 1990.[4] Este éxodo masivo fue provocado por la represión militar en Guatemala, que obligó a miles de personas a huir de sus comunidades para buscar refugio en territorio mexicano. Sin embargo, los refugiados enfrentaron nuevas formas de violencia, represión y precariedad, agravadas por políticas de seguridad nacional y la percepción de los refugiados como una amenaza para el régimen mexicano. Además, continuaron siendo reprimidos por el Ejército guatemalteco, que incursionaba en territorio mexicano en varias ocasiones, realizando masacres, detenciones y ejecuciones en los campamentos de refugiados.

El Estado mexicano estuvo implicado en estas graves violaciones a los derechos humanos a través de diversas instituciones de seguridad, incluyendo el Ejército, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Migración. Estas instituciones implementaron medidas represivas que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia político-sexual y deportaciones ilegales.

a) Detenciones Arbitrarias

Los casos que se retoman en la colección señalan que los refugiados fueron acusados falsamente de ser guerrilleros, bases de apoyo, traficantes de drogas y armas, o simpatizantes de los grupos armados que operaban en Guatemala. Las detenciones se llevaron a cabo sin órdenes judiciales, con tratos inhumanos y, en ocasiones, con tortura para obtener información inexistente.

Uno de los casos emblemáticos: en junio de 1983, en el campamento de Chajul, dos refugiados fueron detenidos y extorsionados por elementos del Ejército, quienes los amenazaron con deportarlos si no entregaban sus escasas pertenencias, las cuales habían obtenido a través de un proyecto de comercialización de tejidos coordinado por el Comité Cristiano de Solidaridad de San Cristóbal de las Casas.[5]

Las detenciones arbitrarias formaron parte de una estrategia sistemática de control y represión contra la población refugiada guatemalteca en México. Las autoridades mexicanas, particularmente la DFS y el Ejército, justificaban estas acciones bajo la narrativa de seguridad nacional y prevención de actividades insurgentes.

b) Desapariciones Forzadas

Las desapariciones forzadas, tanto transitorias como permanentes, fueron una de las graves violaciones a los derechos humanos más repetida en contra de los refugiados y, al mismo tiempo, uno de los más complejos para determinar responsabilidades, ya sea de autoridades mexicanas o guatemaltecas. Las cifras precisas son difíciles de obtener debido a la opacidad de los registros oficiales; sin embargo, testimonios y documentos de organizaciones sociales sugieren que estas prácticas fueron recurrentes.

Circuito de operación: Los agentes estatales secuestraban a refugiados señalados como “peligrosos” o “sospechosos”, trasladándolos a instalaciones clandestinas, donde eran interrogados bajo tortura. En algunos casos, eran llevados de Chiapas a la Ciudad de México, donde continuaban los interrogatorios, eran retenidos ilegalmente durante varios días, y posteriormente trasladados a celdas de estaciones migratorias para ser interrogados nuevamente. Finalmente, se les otorgaba un permiso temporal que obligaba su salida del país.

Uno de los casos emblemáticos: en la colección se señala el caso de “Toño”,[6] detenido el 17 de diciembre de 1984 en un retén en Comitán, Chiapas. Fue amenazado con ser entregado al gobierno guatemalteco y obligado a declarar bajo la promesa de que se le otorgaría asilo político. El 19 de diciembre fue trasladado a la Ciudad de México por vía terrestre, donde permaneció atado de manos y pies durante todo el viaje. Tras varios días de interrogatorios, se le otorgó un permiso temporal.

Estas desapariciones no solo buscaban neutralizar supuestas amenazas insurgentes, sino también infundir miedo en la comunidad refugiada.

Imagen 3. Fotografía de un niño refugiado guatemalteco y una choza, tomada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. SEGOB/ DFS/Caja AC 1633/4223/ Exp. 007-021-004.

c) Violencia Político-Sexual

La violencia político-sexual fue utilizada no solo como un método de tortura, sino como un dispositivo de poder para desintegrar el tejido social. Las principales víctimas fueron mujeres refugiadas, aunque también hubo casos documentados de violencia sexual contra hombres y menores.

Uno de los casos emblemáticos: el 24 de agosto de 1983, en el campamento de Santa Rosa, dos agentes de migración provenientes de Ciudad Cuauhtémoc arribaron supuestamente para levantar un censo. Al conocer la situación de varias mujeres viudas y solteras, las autoridades advirtieron que debían buscar un hombre, de lo contrario serían obligadas a juntarse con alguien o trasladadas forzosamente. Estas amenazas constituyen violencia político-sexual y son un recordatorio de que el Estado ejercía control sobre los cuerpos femeninos en tiempos de guerra.[7]

Las denuncias sobre violaciones a niñas refugiadas por parte de agentes de migración no fueron investigadas y, en la mayoría de los casos, no hubo sanciones en contra de los responsables. La violencia político-sexual tenía como objetivo demostrar la vulnerabilidad de los refugiados y el poder que las autoridades tenían no solo sobre sus cuerpos, sino también sobre los programas humanitarios que les proporcionaban alimento y medicinas.

d) Masacres e incursiones

Una de las situaciones que más atención mediática merecieron, que tensó las relaciones entre México y Guatemala, y que hacen pensar en una posible colaboración entre ambos países fueron las incursiones de militares de aquel país a territorio mexicano violentando a nacionales y personas refugiadas.

Las incursiones pueden distribuirse en: 1) aquellas que sobrevolaban territorio mexicano; 2) otras donde únicamente ingresaban soldados y patrullas civiles al estado de Chiapas; 3) los infiltrados guatemaltecos en los campamentos que buscaban obtener información en los mismos para ser llevada a Guatemala; 4) los ingresos para compartir información o colaborar de algún modo con el gobierno mexicano; 5) incursiones persiguiendo a personas que huían de Guatemala; 6) incursiones para secuestrar a personas y llevarlas de regreso a territorio guatemalteco; 7) aquellas en las que se ejecutaba a personas en territorio mexicano y; 8) en las que se realizaron masacres.

De estas últimas se hace mención de dos casos de incursión en las que se ejecutaron masacres en territorio mexicano por parte del ejército guatemalteco.

- La masacre del campamento La Hamaca

El 27 de enero de 1983, a las dos de la tarde, en el campamento de refugiados guatemaltecos La Hamaca ubicado en el municipio de La Trinitaria, irrumpió un grupo de personas vestidas de civil, con apariencia de campesinos, entre 80 y 100 individuos, portando armas largas tipo gall. Este grupo ejecutó a tres refugiados guatemaltecos: Tomás Felipe Vicente, de 20 años, Tomás Pascual Petrona, de 60 años y Francisco López Tomás, de 65 años. Las víctimas presentaban heridas de bala en el cuerpo y la cabeza, así como machetazos en la yugular.[8]

- La masacre del campamento El Chupadero

La incursión más conocida en la memoria colectiva de los refugiados, registrada por la prensa de la época, fue aquella que proporcionó los incentivos para el desplazamiento, muchas veces forzado, de miles de refugiados del estado de Chiapas a Campeche y Quintana Roo, y que ocurrió la madrugada del 30 de abril de 1984 en El Chupadero.[9]

El campamento albergaba alrededor de 3 mil 100 personas, la incursión de fuerzas militares guatemaltecas comenzó alrededor de las dos de la madrugada y se prolongó durante aproximadamente cinco horas, primero llegaron los patrulleros y posteriormente los soldados, quienes se encontraban vigilando el campamento fueron los primeros en ser atacados. Ocho personas fueron ejecutadas y sobre dos de ellas se ejerció violencia político-sexual. Con la revisión del Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)[10] se identificaron a las víctimas con los siguientes nombres de sexo masculino Jesús, Pascual, Sebastián, José Domingo de León, Tomas Vicente, uno desconocido y de sexo femenino Pascual Eulalia.

Imagen 4. Fotografía de un grupo de personas refugiadas guatemaltecas en un campamento, tomada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. AGN/SEGOB/DFS/ Caja AC 2074/4223/ Expediente 009-010-010.

Conclusiones

A través de los trabajos realizados por el MEH y con el cruce de información obtenida a través de documentos y de testimonios se puede afirmar que el Estado mexicano implementó una política ambivalente hacia el refugio guatemalteco, por un lado, presentó una imagen humanitaria al exterior mientras que, por otro, implementaba una estrategia represiva al interior. Las instituciones de seguridad y migración no sólo violaron los derechos humanos de los refugiados, sino que, en algunos casos, colaboraron directamente con el Ejército guatemalteco. Las graves violaciones incluyen tortura, desplazamiento forzado, violencia político-sexual y desnutrición crónica que aún impacta a generaciones posteriores.

En la colección Fue el Estado: 1965-1990, se destaca la necesidad urgente de un reconocimiento formal de estas violaciones, así como la implementación de políticas públicas que atiendan las secuelas que estas dejaron en la población refugiada guatemalteca. La verdad, justicia y reparación son imperativos para cerrar este capítulo oscuro en la historia de los derechos humanos en México.

Bibliografía

- Campos Hernández, Fabián. (2016). “La Dirección Federal de Seguridad y los revolucionarios guatemaltecos”, en: México ante el conflicto centroamericano. Testimonio de una época. México: Bonilla Artigas Editores.

- Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús. (2023). “Lineamientos para el funcionamiento del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”. [en línea] Disponible en: https://www.meh.org.mx/wp-content/uploads/2023/05/Lineamientos_para_el_funcionaimento_del_MEH.pdf [Consultado el 20 de diciembre del 2024].

- Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. (2024). "Violaciones graves a derechos humanos en contra de personas refugiadas guatemaltecas", colección Fue el Estado: 1965-1990. Vol. 2, Parte 4, Cap. 4. Pp. 355-494.

- Pérez Mendoza, Joel. (2022). Salimos porque nos quisieron matar. Refugio guatemalteco en Chiapas, 1981-1999. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur.

- Sierra Guzmán, Jorge Luis. (2003) El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México. México: Plaza y Valdés.

Páginas de Internet

- https://www.meh.org.mx/especial-informe-final/

- REMHI. “Masacre #165” https://www.remhi.org.gt/bd/ver_masacre.php?cual=165

Notas:

[1] Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, (2023). “Lineamientos para el funcionamiento del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”. [en línea] Disponible en: [Consultado el 20 de diciembre del 2024], p.4.

[2] En un primer momento a estas se sumaban las organizaciones político armadas así como los movimientos estudiantiles y sindicales, pero por diferencias metodológicas, y políticas, entre las cuatro personas comisionadas: David Fernández Dávalos, Abel Barrera Hernández, Carlos A. Pérez Ricart y Eugenia Allier Montaño, el equipo dirigido por la comisionada, mucho más cercana a SEGOB se fueron apartando hasta dar por resultado dos informes diferentes.

[3] Pérez Mendoza, Joel. (2022). Salimos porque nos quisieron matar. Refugio guatemalteco en Chiapas, 1981-1999. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur y Campos Hernández, Fabián, 2016. “La Dirección Federal de Seguridad y los revolucionarios guatemaltecos”. En: México ante el conflicto centroamericano. Testimonio de una época. México: Bonilla Artigas Editores.

[4] Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. (2024). "Violaciones graves a derechos humanos en contra de personas refugiadas guatemaltecas", colección Fue el Estado: 1965-1990. Vol. 2, Parte 4, Cap. 4. Pp. 355-494.

[10] REMHI. “Masacre #165” https://www.remhi.org.gt/bd/ver_masacre.php?cual=165